السبت، 18 مايو 2019

الجمعة، 17 مايو 2019

الجزء السادس عشر - الربع الرابع - الأحكام الفقهية

قال الله تعالى

(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)

حُكمُ تارك الصَّلاةِ بالكليَّةِ تَهاونًا وكَسلًا و تأخيرها عن وقتها و صلاة بعض و ترك بعض

من ترَكَ الصَّلاةَ جاحدًا لوجوبِها، فقَدْ كَفَرَ.

الدَّليل من الإجماع

نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البرِّ ، والنوويُّ ، وابنُ تَيميَّة.

تاركُ الصَّلاةِ بالكليَّةِ تهاونًا أو كسلًا، كافرٌ كفرًا مُخرِجًا من الملَّةِ،

وهذا مذهبُ الحنابلةِ ، ووجهٌ عند الشافعيَّة ، وقولٌ عند المالكيَّة ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ ، وهو مذهبُ جمهورِ أصحابِ الحديثِ ، وذهَب إلى هذا ابنُ تَيميَّة ، وابنُ القَيِّم ، واختاره ابنُ عُثَيمين.

أوَّلًا: من الكِتاب

1- قول الله تعالى: "فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا" [مريم: 59].

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ اللهَ تعالى قال في المُضيِّعين للصَّلاةِ المتَّبعِين للشَّهواتِ: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ؛ فدلَّ على أنَّهم حين إضاعتِهم للصَّلاةِ واتِّباعِ الشهواتِ غيرُ مؤمنينَ .

2- قوله تعالى: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" [الروم: 31].

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

بَيَّن اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ علامةَ كونِهم من المشركِينَ تَرْكُهم إقامةَ الصَّلاةِ .

ثانيًا: من السُّنَّة

1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ بَينَ الرَّجُلِ وبينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ)).

2- عن عبدِ اللهِ بن بُرَيدةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ العَهدَ الذي بيننا وبينهم الصَّلاةُ، فمَن تَرَكها فقدْ كَفَرَ)).

وجْهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ:

أنَّ المعنى الكليَّ كالجِنس، لا يَنتفي بانتفاءِ فردٍ من أفرادِه؛ فمَن أفطرَ في يومٍ من أيَّامِ رمضان؛ لا يُعدُّ تاركًا لفريضةِ الصِّيامِ مطلقًا؛ ومَن ترَكَ بعضَ الدُّروسِ؛ لا يُعدُّ تاركًا لطلبِ العِلمِ؛ لذا يُحمَلُ النصُّ على التَّرْكِ بالكُليَّة.

ولأنَّه قال: ((تَرك الصَّلاة))، وهذا يَصدُقُ على مَن ترَكَها بالكليَّةِ، فمَن تَرَكَ صلاةً أو صلاتينِ لا يُقال له: ترَكَ الصَّلاةَ.

3- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا غزَا بِنا قومًا، لم يكُن يَغزو بنا حتى يُصبِحَ ويَنظُرَ، فإنْ سمِعَ أذانًا كفَّ عنهم، وإنْ لم يَسمعْ أذانًا أغارَ عليهم)).

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

دلَّ الحديثُ على أنَّ إقامةَ الصَّلاةِ تُوجِبُ الحُكمَ بالإسلامِ؛ فإنَّ الأذانَ إنَّما هو دعاءٌ إلى الصَّلاة، فإذا كان موجبًا للحُكمِ بالإسلامِ، فالصَّلاةُ التي هي المقصودُ الأعظمُ أَوْلى.

4- حديثُ عوفِ بنِ مـالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((خِيارُ أئمَّتِكم الذين تُحبُّونهم ويُحبُّونكم، ويُصلُّونَ عليكم وتُصلُّون عليهم، وشِرارُ أئمَّتِكم الذين تُبغِضونهم ويُبغِضونكم، وتَلْعَنونهم ويَلْعَنونكم، قيل: يا رسولَ الله، أفلا نُنابِذُهم بالسَّيفِ؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصَّلاةَ)).

5- حديثُ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال:((دعانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَايعْناه، فقال فيمَا أَخَذَ علينا: أنْ بايَعْنا على السَّمعِ والطاعةِ في مَنشطِنا ومَكْرَهِنا ، وعُسرِنا ويُسرِنا، وأَثَرةٍ علينا ، وأنْ لا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه، إلَّا أنْ تَرَوْا كُفرًا بَواحًا، عِندَكم مِن اللهِ فيه بُرهانٌ)).

وجْه الدَّلالةِ من الحَديثَينِ:

دلَّ مجموعُ الحديثينِ على أنَّ تَرْكَ الصَّلاةِ وعدمَ إقامتِها كُفرٌ بَواحٌ عليه مِن الله بُرهانٌ.

ثالثًا: إجماعُ الصَّحابةِ

وممَّا يدلُّ على الإجماعِ ما يلي:

1- عن المِسْوَرِ بنِ مَخرمةَ أنَّه دخَلَ مع ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهما على عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه حين طُعِن، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: (يا أميرَ المؤمنين، الصَّلاةَ! فقال: أجَلْ! إنَّه لا حَظَّ في الإسلامِ لِمَنْ أضاعَ الصَّلاةَ).

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قدْ قال هذا بمَحضَرٍ مِن الصَّحابةِ، ولم يُنكِروه عليه؛ فصار إجماعًا منهم.

2- قال عبدُ اللهِ بنُ شَقيقٍ العُقيليُّ: (كان أصحابُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَرَونَ شيئًا من الأعمالِ تَرْكُه كفرٌ غيرَ الصَّلاةِ).

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

هذه الصِّيغة تدلُّ على أنَّ الصحابة اجتَمَعوا على هذه المقالة؛ لأنَّ قوله: (كان أصحابُ رسولِ الله) جمْعٌ مُضاف، وهو مِن المُشْعِرات بذلك.

نقَل إجماعَ الصحابةِ على ذلِك: إسحاقُ ابنُ راهَوَيْه، وابنُ القَيِّم ، والشوكانيُّ.

اقوال أخري في تارك الصلاة بالكلية تهاونا أو مثلا

ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يكفر، وأنه يحبس حتى يصلي.

وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى أنه لا يكفر ولكن يقتل حدا ما لم يصل.

والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر ويقتل ردة،

وقال الإمام ابن حزم : روينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وعن ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم ، وعن تمام سبعة عشر رجلاً من الصحابة ، والتابعين رضي الله عنهم ، أن من ترك صلاة فرض عامداً ذاكراً حتى يخرج وقتها ، فإنه كافر ومرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك ، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره . انظر ( الفصل (3/274) لابن حزم ، والمحلى (2/326) ونقله الآجري في الشريعة ، وابن عبد البر في التمهيد (4/225). والله أعلم.

حكم صلاة بعض و ترك بعض

سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين عن الإنسان الذي يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً أخرى فهل يكفر ؟ فأجاب بقوله : الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحياناً فإنه لا يكفر لقول الرسول ، عليه الصلاة والسلام: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولم يقل ترك صلاة ، بل قال : " ترك الصلاة " .

وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق، وكذلك قال:" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها - أي الصلاة - فقد كفر " وبناء على هذا نقول : إن الذي يصلي أحياناً ليس بكافر .

الأحد، 5 مايو 2019

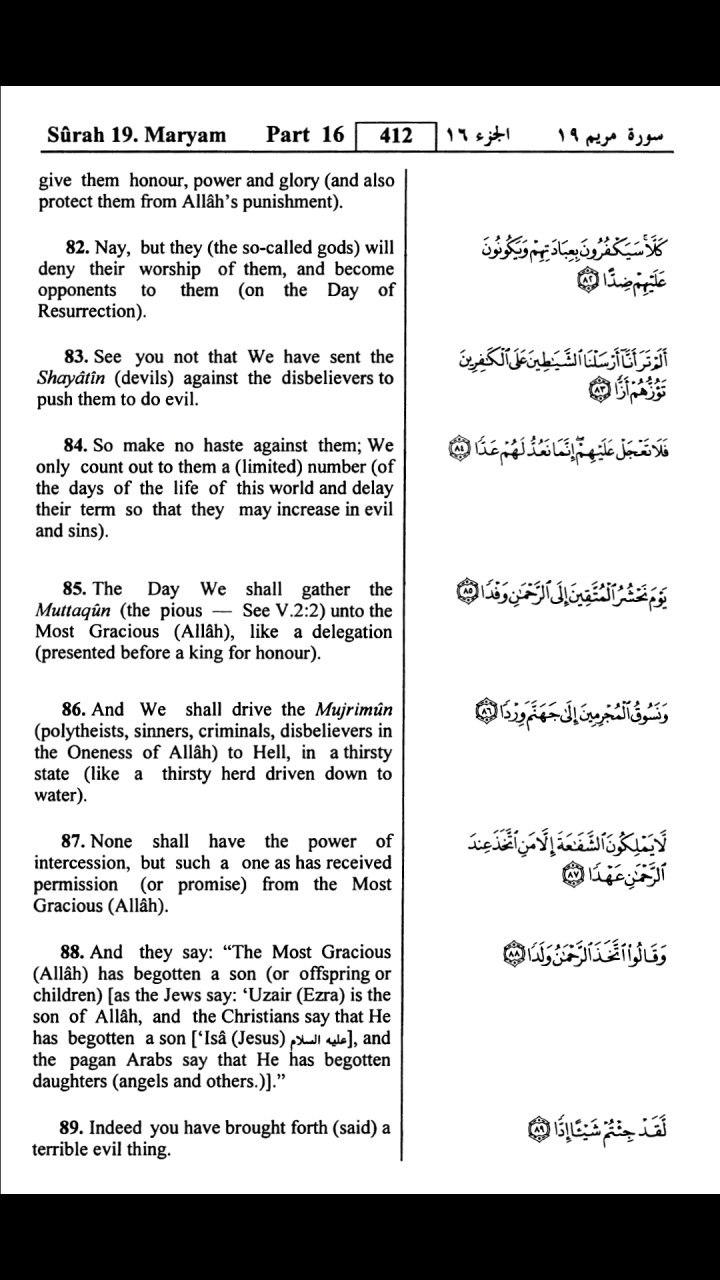

الجزء السادس عشر - الربع الرابع - التفسير والمعاني

نشارك حضراتكم التفسير و المعاني للورد المقرر كما يلي:

📌 معاني بعض الكلمات المختارة في هذا الورد

💎 آيات الورد و يتبع كل منها تفسيرها من كتاب التفسير الميسر

💡ما تيسر من الوقفات التدبرية و التوجيهات التطبيقية من تطبيق القرآن تدبر و عمل

( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا )

مريم (59)

فأتى مِن بعد هؤلاء المنعَم عليهم أتباع سَوْء تركوا الصلاة كلها، أو فوتوا وقتها، أو تركوا أركانها وواجباتها، واتبعوا ما يوافق شهواتهم ويلائمها، فسوف يلقون شرًا وضلالا وخيبة في جهنم.

السؤال : بين خطورة تأخير الصلاة عن وقتها.

سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى يخرج وقتها، فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفارا.

(ابن تيمية:4/285.)

السؤال : تخصيص الصلاة بالذكر في الآية تنبيهٌ على أمر مهم، فما هو؟

وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين، وقوامه، وخير أعمال العباد.

(ابن كثير:3/125.)

****************************************************************

مريم (60)

لكن مَن تاب منهم مِن ذنبه وآمن بربه وعمل صالحًا تصديقًا لتوبته، فأولئك يقبل الله توبتهم، ويدخلون الجنة مع المؤمنين ولا يُنقَصون شيئًا من أعمالهم الصالحة.

****************************************************************

مريم (61)

جنات خلد وإقامة دائمة، وهي التي وعد الرحمن بها عباده بالغيب فآمَنوا بها ولم يروها، إن وعد الله لعباده بهذه الجنة آتٍ لا محالة.

السؤال : ما الذي يستفاد من اقتران ذكر الجنات باسمه (الرحمن) في هذه الآية؟

أضافها إلى اسمه (الرحمن) لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وأيضاً ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها، وأنها باقية بقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها.

(السعدي:497.)

****************************************************************

مريم (62)

لا يسمع أهل الجنة فيها كلامًا باطلا لكن يسمعون سلاما تحية لهم، ولهم رزقهم فيها من الطعام والشراب دائمًا، كلما شاؤوا بكرة وعشيًا.

السؤال : كيف يكون رزق أهل الجنة بكرة وعشياً؟ وهل في الجنة نهار وليل؟

(بكرة وعشيا) أي: في قدر هذين الوقتين، إذ لا بكرة ثَمَّ ولا عشيا ... وقال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور أبدا.

(القرطبي:13/479.)

****************************************************************

مريم (63)

تلك الجنة الموصوفة بتلك الصفات، هي التي نورثها ونعطيها عبادنا المتقين لنا، بامتثال أوامرنا واجتناب نواهينا.

****************************************************************

مريم (64)

وقل - يا جبريل - لمحمد: وما نتنزل - نحن الملائكة - من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك لنا، له ما بين أيدينا مما يستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا مما مضى من الدنيا، وما بين الدنيا والآخرة، فله الأمر كله في الزمان والمكان، وما كان ربك ناسيًا لشيء من الأشياء.

****************************************************************

مريم (65)

فهو الله رب السموات والأرض وما بينهما، ومالك ذلك كله وخالقه ومدبره، فاعبده وحده - أيها النبي - واصبر على طاعته أنت ومَن تبعك، ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.

****************************************************************

مريم (66)

ويقول الإنسان الكافر منكرًا للبعث بعد الموت: أإذا ما مِتُّ وفَنِيتُ لسوف أُخرَج من قبري حيًا؟!

****************************************************************

مريم (67)

كيف نسي هذا الإنسان الكافر نفسه؟ أولا يَذْكُر أنا خلقناه أول مرة، ولم يكُ شيئًا موجودًا؟

****************************************************************

مريم (68)

فوربك - أيها الرسول - لنجمعن هؤلاء المنكرين للبعث يوم القيامة مع الشياطين، ثم لنأتين بهم أجمعين حول جهنم باركين على رُكَبهم؛ لشدة ما هم فيه من الهول، لا يقدرون على القيام.

السؤال : ما فائدة عطف (الشياطين) على ضمير المشركين في الآية الكريمة؟

وعطف (الشياطين) على ضمير المشركين لقصد تحقيرهم بأنهم يحشرون مع أحقر جنس وأفسده، وللإشارة إلى أن الشياطين هم سبب ضلالهم الموجب لهم هذه الحالة.

(ابن عاشور:16/147.)

****************************************************************

مريم (69)

ثم لنأخذنَّ مِن كل طائفة أشدَّهم تمردًا وعصيانًا لله، فنبدأ بعذابهم.

السؤال : بين عقوبة من كان إماماً في الشر والطغيان.

(أيهم أشد على الرحمن عتيا): عتواً؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني جرأة. وقال مجاهد: فجورا؛ يريد: الأعتى فالأعتى. وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر؛ يريد أنه يقدم في إدخال النار من هو أكبر جرما وأشد كفرا. وفي بعض الآثار: أنهم يحشرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين، ثم يقدم الأكفر فالأكفر.

(البغوي:3/99)

****************************************************************

مريم (70)

ثم لنحن أعلم بالذين هم أَوْلى بدخول النار ومقاساة حرها.

****************************************************************

مريم (71)

وما منكم - أيها الناس - أحد إلا وارد النار بالمرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، كل بحسب عمله، كان ذلك أمرًا محتومًا، قضى الله - سبحانه - وحكم أنه لا بد من وقوعه لا محالة.

السؤال : لم يخاف المتدبر للقرآن من الورود على النار؟

كان عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت، قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: (وإن منكم إلا واردها) فلا أدري أنجو منها، أم لا. وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أُخبِرنا أَنَّا واردوها، ولم نُخْبَر أَنَّا صادرون عنها.

(ابن كثير:3/129.)

****************************************************************

مريم (72)

ثم ننجي الذين اتقوا ربهم بطاعته والبعد عن معصيته، ونترك الظالمين لأنفسهم بالكفر بالله في النار باركين على رُكَبهم.

****************************************************************

مريم (73)

وإذا تتلى على الناس آياتنا المنزلات الواضحات قال الكفار بالله للمؤمنين به: أيُّ الفريقين منَّا ومنكم أفضل منزلا وأحسن مجلسًا؟

السؤال : كثيراً ما يجعل الناس النعم الدنيوية دليلاً على محبة الله لهم، فما رأيك في هذا؟

(خير مقاماً) أي: في الدنيا من: كثرة الأموال، والأولاد، وتوفر الشهوات ... وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار.

(السعدي:499.)

****************************************************************

مريم (74)

وكثيرًا أهلكنا قبل كفار قومك - أيها الرسول - من الأمم كانوا أحسن متاعًا منهم وأجمل منظرًا.

****************************************************************

مريم (75)

قل - أيها الرسول - لهم: من كان ضالا عن الحق غير متبع طريق الهدى، فالله يمهله ويملي له في ضلاله، حتى إذا رأى - يقينا - ما توعَّده الله به: إما العذاب العاجل في الدنيا، وإما قيام الساعة، فسيعلم - حينئذ - مَن هو شر مكانًا ومستقرًا، وأضعف قوة وجندًا.

****************************************************************

مريم (76)

ويزيد الله عباده الذين اهتدوا لدينه هدى على هداهم بما يتجدد لهم من الإيمان بفرائض الله، والعمل بها. والأعمالُ الباقيات الصالحات خير ثوابًا عند الله في الآخرة، وخير مرجعًا وعاقبة.

****************************************************************

مريم (77)

أعَلِمْت - أيها الرسول - وعجبت من هذا الكافر "العاص بن وائل" وأمثاله؟ إذ كفر بآيات الله وكذَّب بها وقال: لأعطينَّ في الآخرة أموالا وأولادًا.

****************************************************************

مريم (78)

أطَّلَع الغيب، فرأى أن له مالا وولدًا، أم له عند الله عهد بذلك؟

****************************************************************

مريم (79)

ليس الأمر كما يزعم ذلك الكافر، فلا علم له ولا عهد عنده، سنكتب ما يقول مِن كذب وافتراء على الله، ونزيده في الآخرة من أنواع العقوبات، كما ازداد من الغيِّ والضلال.

****************************************************************

مريم (80)

ونرثه مالَه وولده، ويأتينا يوم القيامة فردًا وحده، لا مال معه ولا ولد.

السؤال : ما معنى إرث أولاد العاص بن وائل السهمي المذكور في الآية الكريمة؟

ومعنى إرث أولاده: أنهم يصيرون مسلمين، فيدخلون في حزب الله؛ فإن العاص وَلدَ عمَرْاً الصحابي الجليل، وهشاماً الصحابي الشهيد يوم أجنادين، فهنا بشارة للنبي ﷺ ، ونكاية وكمد للعاص بن وائل.

(ابن عاشور:16/163.)

****************************************************************

مريم (81)

واتخذ المشركون آلهة يعبدونها من دون الله؛ لتنصرهم، ويعتزوا بها.

****************************************************************

مريم (82)

ليس الأمر كما يزعمون، لن تكون لهم الآلهة عزًا، بل ستكفر هذه الآلهة في الآخرة بعبادتهم لها، وتكون عليهم أعوانًا في خصومتهم وتكذيبهم بخلاف ما ظنوه فيها.

السؤال : ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟

ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل.

(ابن تيمية:4/292.)

****************************************************************

مريم (83)

ألم تر - أيها الرسول - أنَّا سلَّطْنا الشياطين على الكافرين بالله ورسله؛ لتغويهم، وتدفعهم عن الطاعة إلى المعصية؟

****************************************************************

مريم (84)

فلا تستعجل - أيها الرسول - بطلب العذاب على هؤلاء الكافرين، إنما نحصي أعمارهم وأعمالهم إحصاءً لا تفريط فيه ولا تأخير.

****************************************************************

مريم (85)

يوم نجمع المتقين إلى ربهم الرحيم بهم وفودًا مكرمين. ونسوق الكافرين بالله سوقًا شديدًا إلى النار مشاة عِطاشًا.

السؤال : ما ظن المتقين بربهم يوم القيامة حين يحشرون إليه؟

الوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم؛ فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه، والفوز بعطاياه في دار رضوانه.

(السعدي:500.)

****************************************************************

مريم (86)

يوم نجمع المتقين إلى ربهم الرحيم بهم وفودًا مكرمين. ونسوق الكافرين بالله سوقًا شديدًا إلى النار مشاة عِطاشًا.

السؤال : في الآية تصوير لحالة المشركين البشعة يوم القيامة، فبينها.

يساقون إلى جهنم ورداً؛ أي: عطاشاً، وهذا أبشع ما يكون من الحالات؛ سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة -وهو جهنم- في حال ظمَئِهم ونصبهم.

(السعدي:500.)

****************************************************************

مريم (87)

لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لأحد، إنما يملكها مَنِ اتخذ عند الرحمن عهدًا بذلك، وهم المؤمنون بالله ورسله.

****************************************************************

مريم (88)

وقال هؤلاء الكفار: اتخذ الرحمن ولدًا.

****************************************************************

مريم (89)

لقد جئتم - أيها القائلون - بهذه المقالة شيئا عظيمًا منكرًا.

****************************************************************

مريم (90)

تكاد السموات يتشقَّقْنَ مِن فظاعة ذلكم القول، وتتصدع الأرض، وتسقط الجبال سقوطًا شديدًا غضبًا لله لِنِسْبَتِهم له الولد. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

****************************************************************

مريم (91)

تكاد السموات يتشقَّقْنَ مِن فظاعة ذلكم القول، وتتصدع الأرض، وتسقط الجبال سقوطًا شديدًا غضبًا لله لِنِسْبَتِهم له الولد. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

****************************************************************

مريم (92)

وما يصلح للرحمن، ولا يليق بعظمته، أن يتخذ ولدًا؛ لأن اتخاذ الولد يدل على النقص والحاجة، والله هو الغني الحميد المبرأ عن كل النقائص.

****************************************************************

مريم (93)

ما كل مَن في السموات من الملائكة، ومَن في الأرض من الإنس والجن، إلا سيأتي ربه يوم القيامة عبدًا ذليلا خاضعًا مقرًا له بالعبودية.

****************************************************************

مريم (94)

لقد أحصى الله سبحانه وتعالى خَلْقَه كلهم، وعلم عددهم، فلا يخفى عليه أحد منهم.

****************************************************************

مريم (95)

وسوف يأتي كل فرد من الخلق ربه يوم القيامة وحده، لا مال له ولا ولد معه.

****************************************************************

مريم (96)

إن الذين آمنوا بالله واتَّبَعوا رسله وعملوا الصالحات وَفْق شرعه، سيجعل لهم الرحمن محبة ومودة في قلوب عباده.

السؤال : كيف ينال العبد الود من الله تعالى، ومن عباده؟

قال مجاهد: يحبهم الله، ويحببهم إلى عباده المؤمنين ... قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله- عز وجل- إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه؛ حتى يرزقه مودتهم .

(البغوي:3/110.)

****************************************************************

مريم (97)

فإنما يسَّرنا هذا القرآن بلسانك العربي أيها الرسول؛ لتبشر به المتقين من أتباعك، وتخوِّف به المكذبين شديدي الخصومة بالباطل.

السؤال : هل مشروع تدبر القرآن الذي تعيش معه صعب، أم سهل؟

أي: القرآن؛ يعني: بيناه بلسانك العربي، وجعلناه سهلاً على من تدبره وتأمله.

(القرطبي:13/528.)

****************************************************************

مريم (98)

وكثيرًا أهلكنا - أيها الرسول - من الأمم السابقة قبل قومك، ما ترى منهم أحدًا وما تسمع لهم صوتًا، فكذلك الكفار من قومك، نهلكهم كما أهلكنا السابقين من قبلهم. وفي هذا تهديد ووعيد بإهلاك المكذبين المعاندين.

****************************************************************

💡ما تيسر من الوقفات التدبرية و التوجيهات التطبيقية من تطبيق القرآن تدبر و عمل

السبت، 4 مايو 2019

الجزء السادس عشر - الربع الثالث - الأحكام الفقهية

قال تعالى: (يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا)

حكم تمني الموت

قد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي) رواه البخاري ومسلم .

وقال أنس رضي الله عنه [ لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال :( لا يتمنين أحدكم الموت ) لتمنيته ] رواه مسلم .

وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب - رضي الله عنه - وقد اكتوى سبع كيات في بطنه فقال :[ لو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ] رواه مسلم .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلاَ يَدْعُو بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَات أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلاَّ خَيْرًا) رواه مسلم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (َلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ) رواه البخاري.

وقد قال جماعة من أهل العلم إن النهي عن تمني الموت خاص بما كان سببه الأمور الدنيوية كالفقر والمرض وفقد عزيز ونحو ذلك .

وأما إذا تمنى الإنسان الموت خوفا من فتنة في دينه فيجوز ذلك .

فأخرج أحمد في المسند ٣/٤٩٤ أن عبسا الغفاري قال : يا طاعون خذني إليك ‘ فقال له عليم لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يتمنى أحدكم الموت ؛ فإنه عند انقطاع عمله لا يرد فيستعتب )

فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بادروا بالموت ستا : إمرة السفهاء ‘ وكثرة الشرط ‘ وبيع الحكم ‘ واستخفاف بالدم ‘ وقطيعة الرحم ' ونشئا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم ‘ وإن كان أقل منهم فقها) والحديث حسن

وقول أبي هريرة - رضي الله عنه - أعوذ بالله أن تدركني سنة الستين . قيل له : وما سنة الستين ؟ قال : إمرة الغلمان.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [ وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر وإن كانت الآجال لا تزيد ولا تنقص , فإن تمني الموت لا يؤثر في زيادتها ولا نقصها , ولكنه أمر قد غيب عنه.

وقد جاء في "كتاب الفتن" ما يدل علي ذم ذلك في حديث أبي هريرة ( لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانه ) وليس به الدين إلا البلاء

قال الإمام النووي :[ قوله صلى الله عليه وسلم -:( لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لا بد متمنيا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ) في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث , وقد فعله خلائق من السلف بذلك وفيه أن من خالف فلم يصبر على الضر وتمنى الموت لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور .

قال ابن حجر : ظاهر الحديث المنع مطلقا والاقتصار على الدعاء مطلقا , لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون عونا على ترك التمني ] فتح الباري 13/272-273.

وقال العلامة ملا علي القاري :[ وقد أفتى النووي أنه لا يكره تمني الموت لخوف فتنة دينية ... ونقل عن الشافعي وعمر بن عبد العزيز أنه مندوب .

وكذا يندب تمني الشهادة في سبيل الله لأنه صح عن عمر وغيره بل صح عن معاذ أنه تمناه في طاعون عمواس‘ وفي صحيح مسلم :( من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه)

ويندب أيضا تمني الموت ببلد شريف لما في البخاري

أن عمر - رضي الله عنه - قال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي ببلد رسولك فقالت ابنته حفصة : أنى يكون هذا ؟ فقال يأتي به الله إذا شاء . أي : وقد فعل فإن قاتله كافر مجوسي

مرقاة المفاتيح شرح

مشكاة المصابيح 4/67.

فتمني الموت إذاً يكون في حالات:

الأولى: عند خوف الفتنة ‘

كما قال تعالى: (يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا) [ مريم:23]

قال القرطبي : تمنت الموت لوجهين:

أحدهما : أنها خافت أن يظن بها السوء في دينها وتعير فيفتنها ذلك.

الثاني: لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور والتهمة إلى الزنا وذلك مهلك لهم.

الثانية : تمني الشهادة: كما قال صلى الله عليه وسلم : (من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ) رواه مسلم

[شبهه والرد عليها]

أما قوله تعالى: ﴿ توفني مسلما وألحقني بالصالحين﴾ فإن المراد منه أن يثبته على الإسلام ' وأن يتوفاه عليه .

وفي آخر هذا المبحث أذكر بعض الفوائد في الأحاديث السابقه:

1- حسن الشريعة العظيمة حيث لم تنه عن شئ إلا جاءت بخير منه

2- ينبغي الإلتجاء إلى الله ودعاؤه في كل الأمور فهو سبحانه يعلم عاقبتها

3- على المسلم أن يغتنم حياته بالأعمال الصالحة

4- السنة لمن أراد أن يتمنى الموت أن يقول الدعاء المذكور ففيه التفويض إلى الله .

5- فضيلة الصبر ؛ والثواب معلق بالصبر ‘وأما الرضا فهو منزلة فوق الصبر قاله ابن تيمية .

6- الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. وهي مطلوبة شرعا‘ ومندوب ٱليها إجماعا قال تعالى﴿ ولقد أخذنهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾ المؤمنون ٧٦

وقال تعالى :﴿ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم﴾ الأنعام ٤٣

7- كذلك ذكر وجع ظاهر للمخلوق أو للحاجة مع الرضى بقضاء الله لم يكن ذلك جزعا قال صلى الله عليه وسلم

(أوعك كما يوعك رجلان منكم) رواه البخاري ومسلم

وإذا كانت مما يمكن كتمانه ‘ فكتمانه من الأعمال الخفية لله تعالى

*****************************************************************

الآية الثانية

"وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا"

حكم الهجر وضوابطه الشرعية

الهجر في الشرع: هو مقاطعة الإنسان غيره.

وقال ابن رجب الحنبلي: "والهجران: مأخوذ من أن يولّي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع".

ومن مفردات الهجر: عدم المجالسة، والمكالمة، وبسط الوجه للمهجور.

الأحاديث الواردة في عدم جواز الهجر وبيان عقوبته:

من الأحاديث الواردة في الهجر ما يلي:

1. حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام».

2. حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».

3. حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا»، ومن طريق آخر عند مسلم: «إلا المتهاجرين».

4. حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لمؤمنٍ أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث، فإن مرّت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم».

5. حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار».

6. حديث هشام بن عامر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لمسلمٍ أن يهجر مسلماً فوق ثلاث ليال، فان كان تصادرا فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيا فسبقه بالفيء كفارته، فان سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان، فان ماتا على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا».

أنواع الهجر:

للهجر نوعان وهما:

1. الهجر ديانة، أي الهجر لحق الله تعالى، وذلك في هجر السيئة، وهجر فاعلها. وقد ورد في ذلك قوله تعالى: ﴿والرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: 5]،

وقوله تعالى: ﴿واهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [المزمل: 10].

وقوله تعالى: ﴿وإذَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وإمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِين َ﴾[الأنعام: 68].

وقد نقل البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: "دخل في هذه الآية كل محدث في الدين، وكل مبتدع إلى يوم القيامة". وكذلك قوله تعالى: ﴿وقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ أَنْ إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا ويُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَّكُمْ إذًا مِّثْلُهُمْ﴾ [النساء: 140].

والهجر لحق الله تعالى يكون بترك المنكرات، وهجر من يظهر المنكرات عقوبةً له.

وقد نصّ على ذلك ابن تيمية، فقال: "الهجر الشرعي نوعان: أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات، والثاني: بمعنى العقوبة عليها فالأول هو المذكور في قوله تعالى:

﴿وإذَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وإمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِين َ﴾ [الأنعام: 68]...

فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم وأمثال ذلك، بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم، أو حضر بغير اختياره، ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله... النوع الثاني: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها".

2. الهجر لاستصلاح أمر دنيوي، أي الهجر لحق العبد، وفيه جاءت أحاديث الهجر بما دون ثلاث ليال، وقد تقدم ذكرها.

حكم الهجر:

الأصل في هجر المسلم أن يكون لتحقيق مصلحةٍ دينية، كما قال المناوي: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه في الإسلام فوق ثلاث من الأيام، إلا لمصلحة دينية، كما دلت عليه أخبار وآثار"، وهذا هو الأصل، ولكن إذا كان الهجر لأمر دنيوي، فلا يخلو من أن يكون في الثلاثة الأيام أو أن يزيد عليها.

فإن كان الهجر دون ثلاث ليال، فهذا جائز، وقد دلَّ عليه مفهوم الأحاديث السابقة، وكذلك نصوص أهل العلم المتواترة، ومن ذلك ما قاله ابن حجر: "فالمعتمد أنّ المرخّص فيه ثلاثة أيام بلياليها، فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامها، وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليها، ويكون الاعتبار مضى ثلاثة أيام بلياليها ملفقة إذا ابتدأت مثلا من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء ويحتمل أن يلغى الكسر ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلة والأول أحوط".

وقال النووي: "قال العلماء: في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال وإباحتها في الثلاث، الأول: بنص الحديث، والثاني: بمفهومه، قالوا: وإنما عفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبولٌ على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في الثلاثة؛ ليذهب ذلك العارض. وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة، وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم". والأول أولى.

وقال ابن الأمير الصنعاني: "ودلّ مفهومه على جوازه ثلاثة أيام، وحكمة جواز ذلك هذه المدة أن الإنسان مجبولٌ على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي له هجر أخيه ثلاثة أيام؛ ليذهب العارض تخفيفاً على الإنسان ودفعاً للإضرار به، ففي اليوم الأول: يسكن غضبه، وفي الثاني: يراجع نفسه، وفي الثالث: يعتذر، وما زاد على ذلك كان قطعاً لحقوق الأخوّة".

وإن كان الهجر بين المسلمين فوق ثلاث بدون مبرِّرٍ شرعيّ-كما سيأتي في الضوابط الشرعية- فهو حرامٌ؛ لما دلّ عليه منطوق الأحاديث المتقدمة، ومن هذه الأحاديث: «ولا يحل لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام». وفي بعض ما تقدم من الأحاديث الوعيد بالنار لمن زاد في هجر أخيه المسلم على الثلاث، كحديث: «... فمن هجر فوق ثلاثٍ فمات دخل النار».

ومما يؤيد كذلك تحريم الهجر للمسلم فوق ثلاث بدون عذر شرعي، ما نقله ابن عبد البر من إجماع العلماء على عدم جواز الهجر فوق ثلاث، إلا لعذر شرعي كالإضرار بالدين، فقال ما نصه: "وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية".

وقال الشيرازي: "لا يحلُّ لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".

وإن كان الهجر فوق ثلاث مع وجود عذرٍ شرعي مع مراعاة الضوابط التي سيأتي ذكرها، فقد أجازه أهل العلم، ومن الأدلة على جوازه حديث عبد الله بن مغفل -رضي اله عنه- أنه رأى رجلاً يخذف، فقال له: لا تخذف «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف وقال: إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين» ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا".

وقد وردت أقوال كثيرة للصحابة والتابعين ومن بعدهم في عدم مجالسة أهل الأهواء نظراً لانتفاء المصلحة من مجالستهم، وعِظم الضّرر الذي قد يحصل منهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب".

وقال أبو قلابة: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو يلبِّسوا عليكم في الدّين بعض ما لُبّس عليهم".

وقال الحسن البصري: "لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم".

وقال الشاطبي في معرض ذكره لأحكام أهل البدع: "الهجران وترك الكلام والسلام، حسبما تقدم عن جملةٍ من السلف في هجرانهم لمن تلبَّس ببدعة، وما جاء عن عمر - رضي الله عنه- من قصة صبيغ العراقي".

وقال ابن تيميه: "فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات ويهجر قرناء السوء الذين تضر صحبتهم، إلا لحاجةٍ، أو مصلحةٍ راجحة".

وقال الغزالي: "الهجر فوق ثلاث جائز في موضعين:

أحدهما: أن يرى فيه إصلاحاً للمهجور في الزيادة.

الثاني: أن يرى لنفسه سلامة فيه".

وقد بوَّبَ النووي فقال: باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام، إلا لبدعةٍ في المهجور أو تظاهرٍ بفسقٍ أو نحو ذلك.

وقال ابن رجب الحنبلي، مبينا جواز الزيادة في الهجر عن ثلاثة أيام في الهجر لأجل الدين، ما نصُّه: "فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاثة، نص عليه الإمام أحمد واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرانهم، لما خاف منهم النفاق وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء".

الضوابط الشرعية للهجر

إذا زاد هجر المسلم عن ثلاثة أيام بغير سبب شرعي فهو منهيٌ عنه في الإسلام، وله أضرار سلبية على الفرد والمجتمع، والذي يدفع إلى الهجر بدون مبرر شرعي هو اتباع أهواء النفوس، واتباع وساوس الشيطان الذي يغوي بها أتباعه حتى يسوقهم إلى التنافر والتقاطع، ويجر إلى البغضاء والعداء بين المسلمين، لكن هنالك ضوابط شرعية ذكرها العلماء لجواز هجر المسلم فوق ثلاث، وهي ضوابط دقيقة يحتاج إلى التنبه الشديد لها، فهي ضوابط تجعل الهجر بعيداً عن غلوّ الغالين وتراخي الجافين، حيث انقسم الناس قديماً وحديثا إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط، فقسم غالى في تطبيق أحكام الهجر من غير فقهٍ ونظرٍ إلى المصالح والمفاسد، وقسم تجافى عن العمل بهذه العقوبة الشرعية في كل الأحوال، وقسم ثالث وهم الوسط أخذوا بهذه العقوبة لكن بضوابطها الشرعية.

ومن هذه الضوابط الشرعية لهجر المسلم فوق ثلاثٍ، ما يلي:

1. مراقبة الله تعالى في الهجر، فهو الذي يعلم السر وأخفى. قال تقي الدين أبي بكر بن محمد الشافعي: "وهجران المسلم حرام فوق ثلاثة أيام، وهذا إذا كان الهجر لحظوظ النفس، وتعقُّبات أهل الدنيا".

2. وجود سبب الهجر وانتفاء المانع، فيجوز هجر من يظهر المنكرات وهجر صاحب البدعة كذلك، والهجر في حق صاحب البدعة يعتبر عقوبة له، والشرع قد أجاز ذلك لتحقيق المصالح ودفع المفاسد، قال عبد الرحمن بن محمد البغدادي المالكي: "ولا يهجر مسلم مسلما فوق ثلاثٍ، إلا لبدعة". وقال تقي الدين أبي بكر بن محمد الشافعي: "فإن كان عذرٌ بأن كان المهجور مذموم الحال، لبدعةٍ، أو فسقٍ، أو نحوهما، أو كان فيه صلاحٌ لدين الهاجر أو المهجور، فلا يحرم، وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، ونهيه عليه الصلاة والسلام الصحابة عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا".

إلا أنّ هذه العقوبة، وهي الهجر فوق ثلاث، لا تحلّ إلا بتحقق سببها الموجب لإيقاعها، وإلا أصبحت عدواناً وظلماً، والسبب الموجب لهجر المبتدع ما يلي:

أ- التأكد من وجود البدعة، فلا يكتفى بمجرد الشائعات، بل لابد من التأكد بسماع قوله أو رؤية فعله أو كتابته لاسيما في زماننا هذا الذي قلَّ فيه الورع، وندرت فيه الثقة، وكثر فيه التنافس وسهل فيه الرمي بالابتداع.

ب- أن تكون البدعة مما اتفق عليها، فلا يهجر في المسائل التي اختلفت آراء العلماء فيها بين البدعية وعدمها، ولا التي قد يشكل على العالم دليلها ومأخذها، ولا مما يعدُّ من مسائل الاجتهاد لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد.

ج- ولا يكفي النظر إلى وجود سبب الهجر، بل لا بد من تحقق ارتفاع المانع عن المبتدع وذلك ببلوغ الحجة وفهمه لها حتى يزول مانع الجهل، ويرتفع الاشتباه الذي يكون به التأول، وهذا يحتاج إلى حكمةٍ وموعظةٍ حسنةٍ، ومجادلةٍ بالتي هي أحسن.

3. ومن الضوابط الشرعية للهجر، أن يكون الهجر محققاً للغايات الشرعية، وهي حفظ الشريعة، والتنفير من البدعة، وزجر المبتدع، وتحذير الناس من البدعة، فإن كان الهجر محققاً هذه المقاصد فهو هجر شرعي، وإن لم يحققها، فالتأليف أنفع من الهجر، وتحقيق الهجر لهذه الغايات يختلف باختلاف الهاجر والمهجور من حيث القوة والضعف والقلة والكثرة، وباختلاف انتشار البدعة من عدم انتشارها، وتحقيق المصلحة من عدمها، وفي ذلك يقول ابن تيمية: "وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فان كان المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته، كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ولهذا كان النبي يتألف قوما ويهجر آخرين".

ومن التطبيقات لهذه القاعدة ما رواه ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في شأن التّتار الذين مرَّ بهم وكانوا يشربون الخمر، فنهى عن الإنكار عليهم، وذلك لما يترتّب على تركهم شرب الخمر من مفاسد هي أعظم من شربهم الخمر، فقال: "إنما حرم الله الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس، وسبي الذرية، وأخذ الأموال، فدعهم".

وبناء على ذلك: فهجر صاحب المعصية والبدعة، إنما يكون بحسب المصلحة، إذ قد تكون المصلحة في مخالطته ونصحه والاستمرار معه؛ وذلك لأن كثيراً من أهل المعاصي لا يزيدهم الهجر غالباً إلاّ مكابرة وتمادياً في معصيتهم، فلا يكون في هجرهم فائدة لهم ولا لغيرهم، وقد تكون المصلحة في هجره مما يضطره للعودة لجادة الصواب، إذ الهجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاء، وعند عدمه فلا.

4. ومن ضوابط الهجر مراعات المصلحة والمفسدة المترتبة على الهجر؛ لأن الشريعة جاءت كلها لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فإذا تعارضت المصالح والمفاسد وجب ترجيح الراجح منهما، وإذا تزاحمت المصالح فلابد من تحقيق أعظم المصلحتين، وتفويت أدناهما، وإذا تزاحمت المفاسد فلابد من دفع أعظم المفسدتين، والأخذ بأدناهما، وأحوال الهجر لا تخلو عن ثلاث حالات:

أ- إما أن تترجح مصلحة الهجر فيكون مطلوباً..

ب- وإما أن تترجح مفسدة الهجر فيكون منهيا عنه.

ج- وإما أن لا تترجح هذه ولا هذه، فالأقرب عدم الهجر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يحل لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام».

5. ومن ضوابط الهجر كذلك: مراعاة حال المبتدع من حيث دعوته إلى بدعته وعدمها، ومن حيث إظهارها أو الاستتار بها، ومن حيث الجهل والتقليد، والإصرار وعدمه، وذلك لأنّ أهل البدع ليسوا في حكم الهجر سواء، بل يختلف الحكم باختلاف الأحوال.

6. ومن الضوابط الشرعية للهجر: مراعات درجات البدعة ومراتبها، ذلك لأن البدعة ليست على مرتبةٍ واحدة، فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو بمنزلة الكبائر، ومنها ما هو من الصغائر، ومنها ما هو واقعٌ في أمرٍ كلّي، ومنها ما هو واقعٌ في أمرٍ جزئي، ومنها ما هي بدعٌ حقيقية، وأخرى إضافية.

قال الشاطبي وهو يتكلم في حالات الإنكار على أصحاب البدع وأن كلا من ذلك بحسبه فقال: "إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار، هو بحسب حال البدعة في نفسها، من كونها عظيمة المفسدة في الدّين أم لا، وكون صاحبها مشتهراً بها أو لا، وداعياً إليها أو لا، ومستطيراً بالأتباع وخارجاً عن الناس أو لا، وكونه عاملاً بها على جهة الجهل أو لا، وكل من هذه الأقسام له حكم اجتهاديٌّ يخصّه".

الاشتراك في:

الرسائل (Atom)